Warum greifen die Beatport-Charts so oft den falschen Ton an? Bthelick zerlegt es, enthüllt sein tiefes Eintauchen in die Top 100 Tracks und findet eine schockierende Anzahl von Fehlern. Es ist ein Weckruf für Produzenten, ihren Ohren mehr als Algorithmen zu vertrauen.

Ein Mixtape der Fehltritte

Bthelick startet mit der Frage eines Zuschauers über die Häufigkeit von Dur-Tönen in aktueller Musik. Schnell entkräftet er den Mythos und weist auf die Abhängigkeit von den Beatport-Charts für diese Fehlinformation hin. Bereits zum Einstieg stellt er die Bühne für eine tiefergehende Kritik bereit und deutet an, dass die Tonangaben von Beatport oft daneben liegen.

Von Tabellen zu Straßen: Die Fehler aufdecken

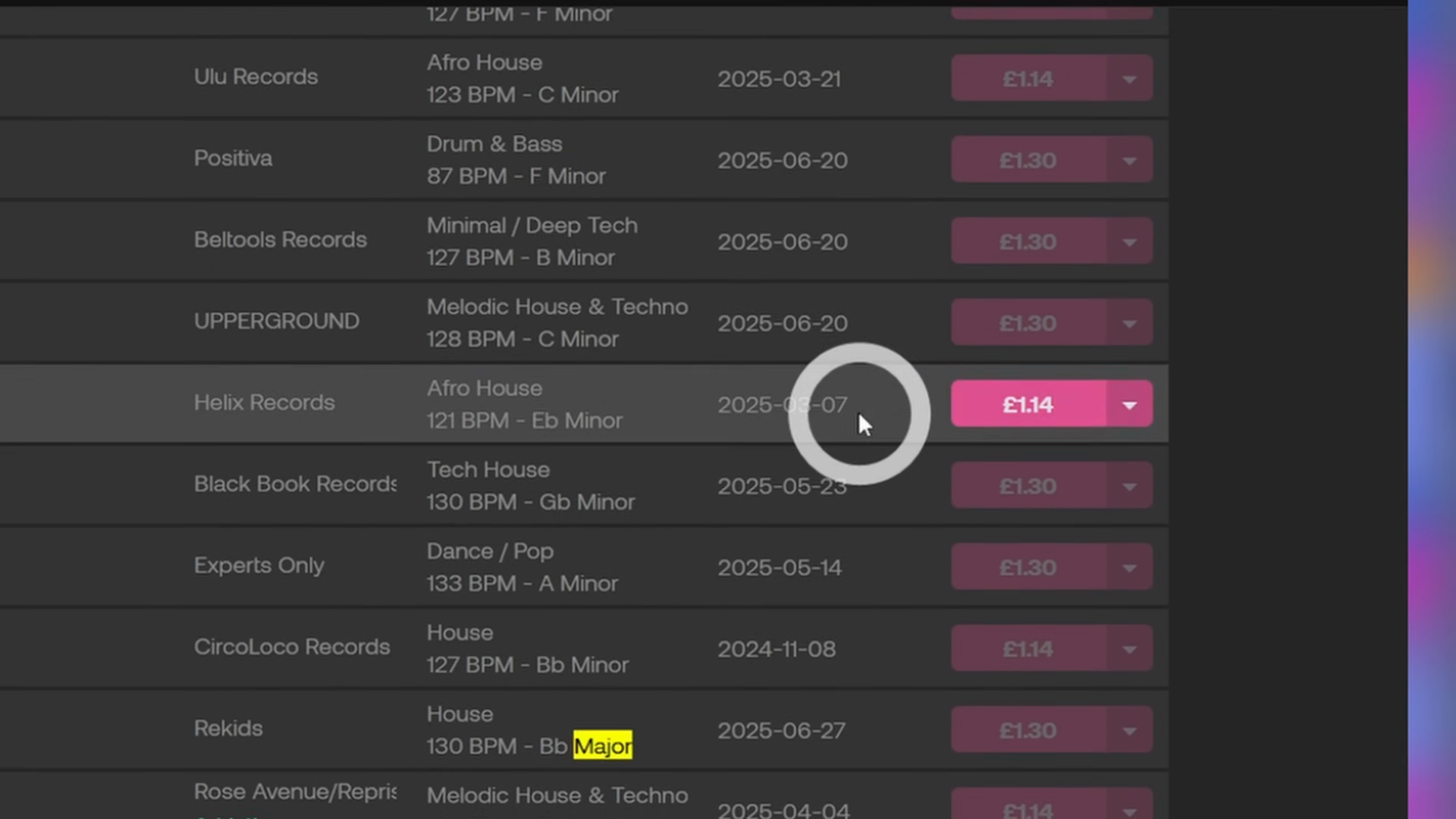

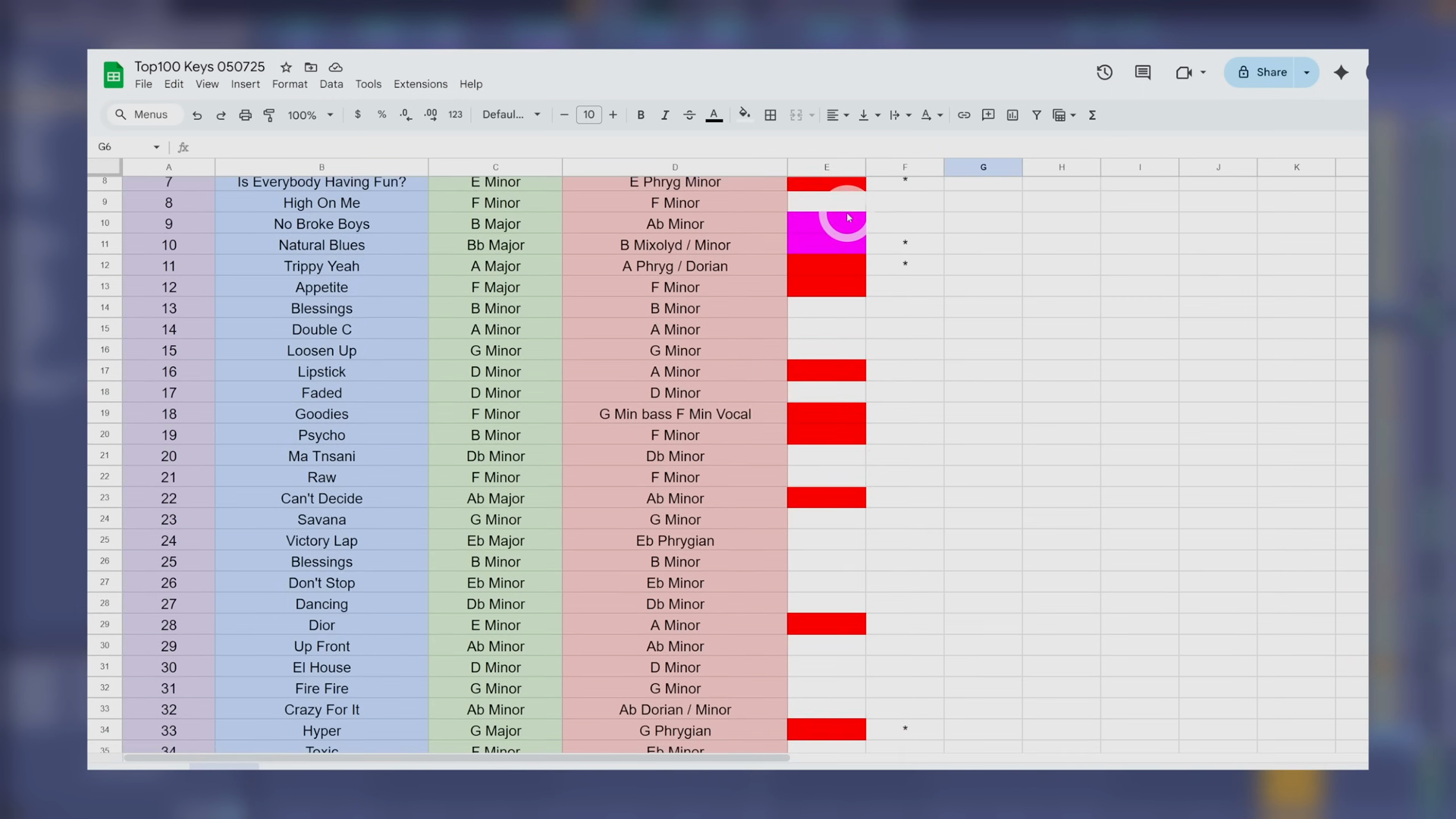

In typischer Bthelick-Manier führt er uns durch seine persönliche Analyse der Top 100 Beatport-Tracks und überprüft sorgfältig jeden Ton. Mit „perfektem relativen Gehör“ deckt er eine erstaunliche Fehlerquote von 48 % in den Tonangaben von Beatport auf – ein Fakt, der so aufrüttelnd ist wie ein gebrochener Subwoofer bei einem Gig. Zum Kontext: Die beste Leistung, die er je sah, lag trotzdem noch bei 25 Fehlern aus 100. Solche krassen Ungenauigkeiten in der Tonerkennung offenbaren einen tieferen Fehler in den Algorithmen, die nicht nur von Beatport, sondern auch von Plattformen wie Rekordbox und Mixed In Key verwendet werden.

"48 von 100 tatsächlich. Das ist ziemlich schlecht, selbst für Beatport-Standards."

("48 out of 100, in fact. That's pretty bad, even by Beatport standards.")

Tiefer als Dur und Moll

"Die am zweithäufigsten verwendete Tonart war Phrygisch."

("The second most common scale used was Phrygian.")

Bthelick führt uns tiefer in die Musiktheorie ein und betont die Fülle an Tonarten jenseits von Dur und Moll. Er stellt uns Modi wie Phrygisch vor und zeigt auf, wie oft diese in heutigen Tracks genutzt werden. Diese musikalische Vielfalt stellt für Tonerkennungsalgorithmen eine größere Herausforderung dar, die oft auf Dur zurückfallen – ein Fehler mit bedeutenden Auswirkungen für das Mixing.

Die Wissenschaft hinter Klangverwirrung

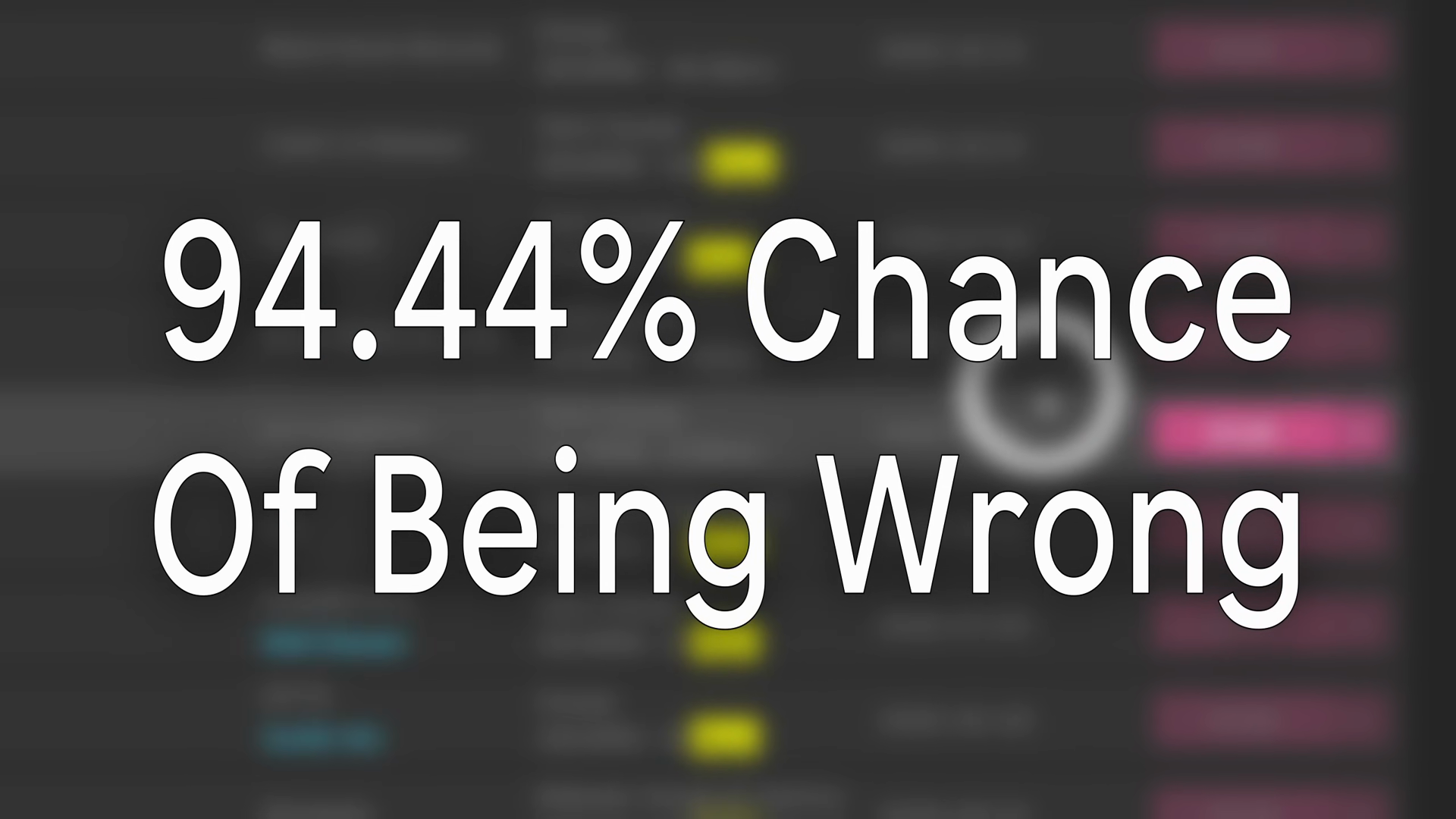

Bthelick vertieft seine Untersuchung und teilt ernsthaftes Wissen über Harmonien und Tonarten, zieht dabei Parallelen zu straßengeschickten Klangtricks. Indem er erklärt, wie Algorithmen durch überlappende Töne und Harmonien verwirrt werden, enthüllt er, warum sie oft den Grundton falsch erkennen. Es ist keine Wissenschaftsstunde für Nerds – es ist ein Überlebensleitfaden für Produzenten, die durch die Fallstricke hochmoderner Musikwerkzeuge navigieren. Er illustriert dies mit einem klassischen Beispiel eines Tracks in A-Moll, der fälschlicherweise als E-Moll identifiziert wird, aufgrund harmonisch reicher Basslinien. Sein Fachwissen verwandelt, was trockener Stoff sein könnte, in ein nachvollziehbares Gespräch, als würde man bei billigem Bier mit anderen Produzenten fachsimpeln.

"Statistisch gesehen liegt es zu über 94 % falsch."

("Statistically it's over 94% likely to be wrong.")

Vertraue deinen Ohren, nicht den Algorithmen

Zum Abschluss hinterlässt Bthelick uns einen weisen Rat: Algorithmen sind nicht die Könige – eure Ohren sind es. Die inkonsistente Tonberichterstattung auf Plattformen wie Beatport ist ein Weckruf für Produzenten und DJs, ihre Hörfähigkeiten zu verfeinern und nicht nur auf automatisierte Werkzeuge zu vertrauen. Seine Abschlussworte erinnern uns an die Vitalität von menschlichem Gespür über digitaler Vorhersehbarkeit – und fordern uns auf, mit Intuition zu mixen, anstatt sich ausschließlich auf technische Lösungen zu verlassen.